ゼロトラスト戦略と生成AI活用:リスク軽減とビジネス加速

企業を取り巻くサイバーセキュリティ環境は、2025年現在も依然として厳しさを増しています。巧妙化する攻撃手法に対応するため、従来の境界防御型セキュリティから、より柔軟かつ強固なゼロトラストアーキテクチャへの移行が不可欠となっています。同時に、生成AIの進化は目覚ましく、そのビジネス活用による競争力強化が注目されています。しかし、生成AIの導入は新たなセキュリティリスクをもたらす可能性もあり、ゼロトラストの原則に基づいた安全な活用が求められます。

ゼロトラストとは?

ゼロトラストとは、「決して信頼せず、常に検証する」というセキュリティの考え方です。従来のセキュリティモデルでは、社内ネットワークへのアクセスが許可されると、ある程度の信頼が前提とされていました。しかし、ゼロトラストでは、ネットワークの内外を問わず、全てのアクセスを検証し、最小限の権限のみを付与します。これにより、仮に内部に侵入された場合でも、被害を最小限に抑えることができます。

生成AIがもたらすリスク

生成AIは、高度な自然言語処理能力や画像生成能力を持ち、様々な業務の効率化に貢献します。しかし、その一方で、以下のようなセキュリティリスクも存在します。

- データ漏洩:機密情報を学習データとして利用した場合、その情報が外部に漏洩する可能性があります。

- 悪意のあるコンテンツ生成:生成AIが悪意のあるコンテンツ(偽情報、詐欺メールなど)を生成するために利用される可能性があります。

- AIに対する攻撃:AIモデル自体が攻撃を受け、誤った情報を出力したり、サービスを停止させられたりする可能性があります。

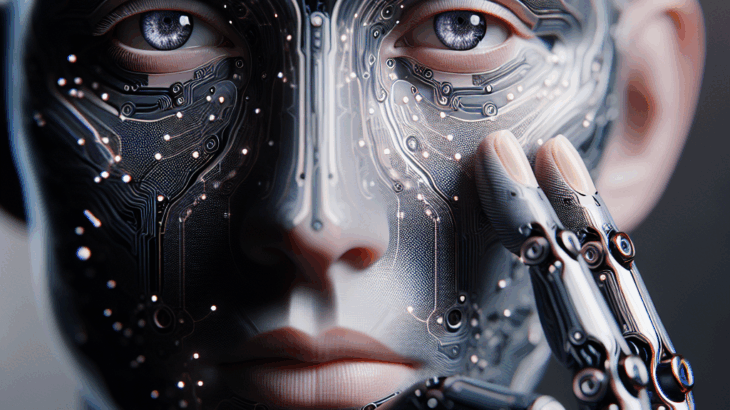

ゼロトラスト環境における生成AIの安全な活用

ゼロトラストの原則を適用することで、生成AIの利用に伴うリスクを軽減し、安全な活用を実現できます。具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。

- データ分類とアクセス制御:機密性の高いデータは厳格に管理し、アクセス権限を最小限に制限します。

- AIモデルの監視と脆弱性対策:AIモデルの挙動を常に監視し、脆弱性を早期に発見して対応します。

- 利用者の認証と認可:生成AIを利用するユーザーを厳格に認証し、利用できる機能を制限します。

- 生成されたコンテンツの検証:生成AIが生成したコンテンツを検証し、不適切な情報が含まれていないか確認します。

成功事例と失敗事例

ある金融機関では、ゼロトラストアーキテクチャを基盤として、顧客対応に生成AIを導入しました。顧客データを暗号化し、アクセス制御を徹底することで、情報漏洩のリスクを最小限に抑え、顧客満足度向上に成功しました。一方、ある製造業では、セキュリティ対策が不十分なまま生成AIを導入した結果、機密情報が外部に漏洩し、多額の損害賠償を支払う事態となりました。

今後の展望

生成AIの進化は今後も加速していくことが予想されます。企業は、ゼロトラストの原則に基づいたセキュリティ対策を徹底し、生成AIを安全に活用することで、ビジネスの競争力を高めることができるでしょう。2025年以降も、ゼロトラストと生成AIは、企業の成長戦略において重要な役割を果たすと考えられます。